附属北京天坛医院王拥军教授团队《CELL DISCOV》发布全球首个万人缺血性卒中全基因组大数据研究平台

近日,来自首都医科大学附属北京天坛医院的王拥军教授团队与中山大学刘斯洋副教授团队在《Cell Discovery》发表题为“The STROMICS Genome Study: Deep whole-genome sequencing and analysis of 10K Chinese Patients with Ischemic Stroke Reveal Complex Genetic and Phenotypic Interplay”的研究论文,该研究首次发布全球万人卒中疾病队列的全基因组研究,建立了卒中领域最大的多组学平台STROMICS,为进一步利用遗传学研究缺血性卒中发生发展机制、发现新的治疗靶点和推进精准医学提供了基础。

首都医科大学附属北京天坛医院程丝博士、许喆博士为共同第一作者,附属北京天坛医院王拥军教授(末位通讯)与中山大学公共卫生学院(深圳)刘斯洋副教授为共同通讯作者。

脑血管病是我国残疾及死亡的主要原因。2019年我国脑血管病患者2876万例,其中缺血性脑血管病患者占整个脑血管病患者84%,给我国医疗卫生系统带来了巨大经济和疾病负担。由于脑血管病的病因及发病机制存在异质性,即使按照目前指南进行积极治疗,仍然有较高的致残率、复发率及死亡率,这可能与患者自身的遗传学特征相关。前期,由于缺乏高质量脑血管病队列的基因组的数据,研究更多集中于临床、影像和危险因素等,而脑血管病发生与发展的遗传学机理研究较少。

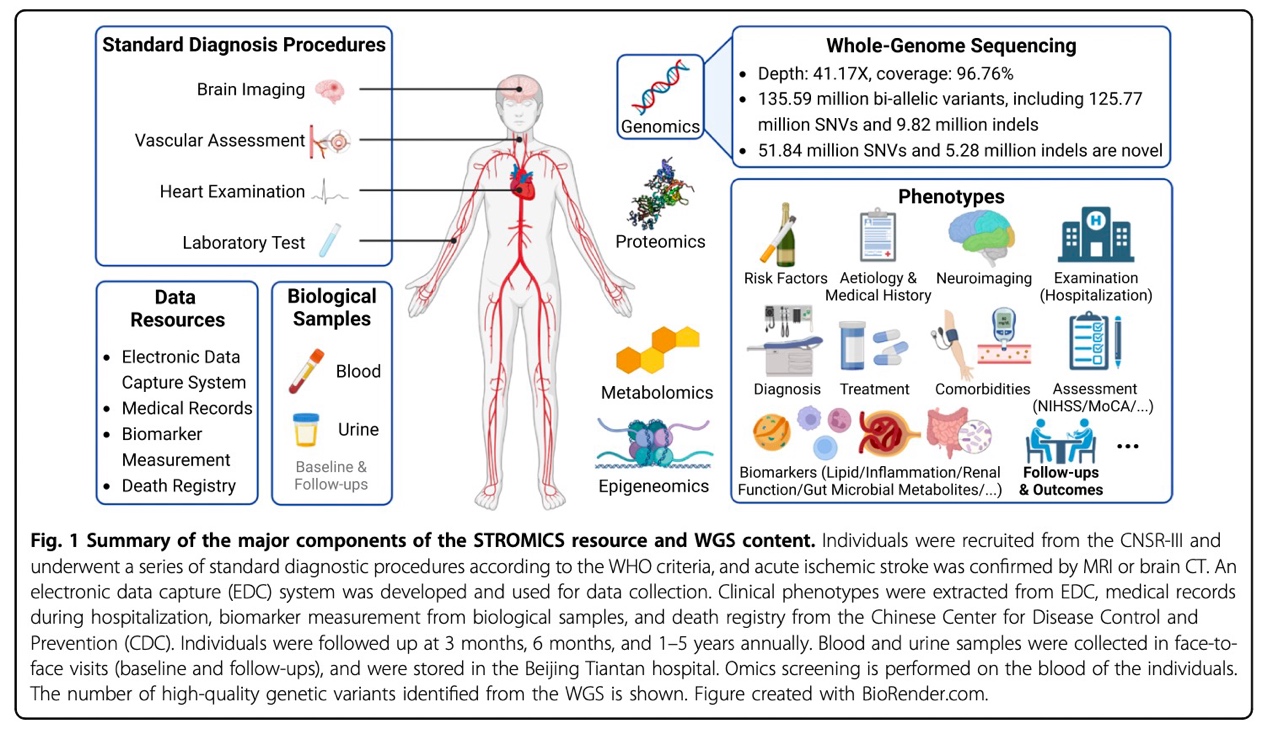

针对这一重大疾病课题,首都医科大学附属北京天坛医院(国家神经系统疾病临床医学研究中心)建立了1.5万人的全国缺血性脑血管病队列(中国国家卒中登记Ⅲ,CNSR-Ⅲ),完成了2700余个临床表型的采集及189个生物指标检测,完成了多模态影像数据采集、全基因组深度测序。目前,正在完善全基因组甲基化测序、蛋白组和代谢组检测。附属北京天坛医院王拥军教授团队对脑血管病多组学研究进行了系统的设计,并建立卒中多组学研究平台STROMICS,采用多组学研究方法,探索缺血性脑血管疾病的机制,推动药物靶点发现。

在该论文中,研究团队发布了STROMICS计划的第一期基因组学研究,报告了CNSR-Ⅲ的10,241例缺血性脑血管病患者的基因组特征,建立了全球第一个万人脑血管病全基因组数据平台。

与微阵列基因分型不同,全基因组测序是一种在人群水平上全面研究患者基因组特征的新技术,是研究疾病发生发展机制和寻找潜在药物靶点的有力工具。建立在完整临床表型特征、治疗及预后信息的疾病大队列基础上的组学大数据库,才是对研究疾病而言更有意义的平台和更有效的研究工具。该研究的主要目的,是提倡并建立一种有效理解疾病发生发展机制和药物靶点挖掘的大数据库模式。以脑血管病为例,通过展示全基因组数据质量、人群结构特征和自然选择、行为/血液生物标志物/影像的全基因关联分析特征、罕见变异的基因和临床特征等必要维度,结合高质量的疾病人群特征、详细且多维度医疗数据(临床病史、诊断、治疗、短中长期预后、血尿检测、多维度影像等),展示STROMICS数据平台可为脑血管病研究领域探索人群疾病遗传学特征、药物基因组、影像基因组、遗传性脑血管病特征和分子机制提供高质量的数据支撑。

该研究增强了对群体和个体遗传图谱如何影响中间分子图谱和临床结果的理解。未来的工作将包括定义合适的表型,并为STROMICS中已收集或正在收集的所有临床和多组学表型构建遗传关联图谱。此外,研究团队还将利用基因组信息探究多种因素对卒中结局的因果关联,并阐明和验证其潜在机制。在此基础上促进从遗传突变、到分子发现再到有效治疗方法的转化。

STROMICS研究平台和全基因组数据质量总结

该研究得到了国家重点研发项目 (项目编号:2022YFC2502400, 2022YFC2502402, 2022YFE0209600)、国家自然科学基金 (82101359, 82111530203, U20A20358, 31900487) 、中国医学科学院医学科学创新基金(2019-I2M-5-029)、广东省基因组读写重点实验室(2017B030301011)等基金支持。

王拥军,神经病学教授,主任医师,博士生导师,现任首都医科大学附属北京天坛医院院长。兼任国家神经系统疾病医疗质量控制中心主任、国家神经系统疾病临床医学研究中心副主任、北京脑保护高精尖创新中心主任、中华医学会神经病学分会主任委员、《Stroke & Vascular Neurology》杂志主编。为国家“十二五”科技支撑计划脑血管病领域首席专家、国家“十三五”重点研发专项非传染性慢病领域首席专家、国家重大新药创制科技重大专项总体专家组成员。他长期致力于脑血管病复发预防策略研究,相关成果以通讯或共同通讯作者在《New Engl J Med》《Lancet》《JAMA》《BMJ》等期刊发表论文200余篇,并作为第一完成人于2016年和2020年两次获得国家科技进步二等奖。此外,他还获得首届全国创新争先奖章、吴阶平医药创新奖、谈家桢生命科学临床医学奖、世界卒中组织(WSO)最高成就奖—“主席奖”、2022年度何梁何利基金科学与技术进步奖。

撰稿:程丝、许喆

编辑:姜俊吉

审核:王拥军